季節

谷の鶯

個人会員 奧谷 出

早春賦と谷の鶯

<谷の鶯>という言葉は「早春賦」に見られる。 1913年(大正2年)に発表された吉丸一昌作詞、中田章作曲の日本の唱歌注1)である。2006年から2007年にかけて文化庁と日本PTA全国協議会が選定した「日本の歌百選」に選ばれている。

長野県大町市から安曇野一帯の早春の情景をうたった歌とされ、旧制長野県立大町中学(長野県大町高等学校の前身)の校歌の制作のために訪れた吉丸が、大町、安曇野の寒さ、そして春の暖かさを歌った歌詞でもある(『ウィキペディア』早春賦)。

春は名のみの風の寒さや

谷の鶯 歌は思へど

時にあらずと 声もたてず

時にあらずと 声もたてず

【立春は過ぎたのに春とは名ばかり、風は冷たく寒い。谷で春を待っていた谷の鶯もさえずりたい気持ちはあるが、まだ鳴くべき時ではないと声すらも立てない、という意味である】

歌詞とは異なるが、鶯は<寒いから鳴かない>のではない。鶯は分泌されるホルモンによって鳴管を収縮したり拡張したりしてさえずるが、早春には総受光量がまだ十分でなく、従ってホルモンの分泌が不足し本来の鳴き声を出せないと考えられている。

<行灯で鳴けば室では笑っている>という江戸時代の川柳がある。鶯は部屋の中で鳥籠に入れ、行灯の灯を当てて正月に早鳴きさせる。一方、梅の木は鉢に植え、これも部屋の中に置き正月に咲かせるという趣向である。この川柳は総受光量によって鳴くタイミングが変わることを示している。

これも歌詞とはニュアンスが異なるが、<声をたてない、すなわち鳴かない>ということについては、下記のように考える必要がある。

①まず、総受光量によって鳴き始めが変わる。気象庁のウグイスの初鳴き前線(一時期観測を止めていたが復活した)が知られているが、これは南から北に移動する傾向があり、地域差や気候の変動によって影響されるといわれる。鶯は春鳥とされ、立春になると鳴くものとされるが、それより遅いと、<声をたてない>という考えが生まれるのであろう。

②鳴き始めても、早春には、ホルモンの分泌が不足しているため、「ホ-ホケキョ」と鳴けず鳴きそこなう。いろいろなパターンの鳴きそこないがあり、それらの鳴きそこないを、<宝法華経>とか<苔藤(コケ節?)>といって珍重していた(『本朝食鑑』鶯)。これも、鶯が愛でられていた痕跡の一つであろう。

鳴きそこないの一つに「ホホウ」という聞きなしがあり、十返舎一九の次の和歌が知られている。

春若みまだ鶯も片言に

ほほうほほうとほむる梅が香 (『春色梅兒誉美)』)

【春はまだ早い。鶯も本格的には鳴けず、片言で「ホホウホホウ」と感嘆の声を発して、咲く梅の香りを誉めそやしている、という意味である。】

著者は非常に珍しい、<ホホウ>の百囀り(合唱)を聞いたことがある。三浦縦貫道大田和料金所付近の灌木林、その頃はまだ縦貫道の工事中であったが、そのあちらこちらから、

<ホホウ>、<ホホウ>…………<ホホウ>

と、一斉にしかも長い間繰り返して聞こえてきた。散歩中に偶然にこの百囀りに出会ったので驚いたが、低音であったので異様な鳴き声に聞こえ、不気味でさえあった。(縄張りに入ると、低音で威嚇の声を発するといわれるがそれであったのかもしれない) すると、<ホーホケキョ>という鳴き声が聞こえてきて、鶯の百囀りであることがわかり一安心した次第である。これは、2回目の百囀りの貴重な体験であった。

③こういう鳴きそこないの時期を経て円滑で完全な鳴き声に移行する。その頃になると総受光量も十分になるのであろう。しかし、円滑な鳴き声は衰退していくものらしい。それを維持するために、汚い声を出してそれを自分本来の美しい声に近づける訓練をしているともいわれている。

④鶯は春の鳥といわれるが、春の終りの弥生尽を過ぎても、鶯はますます円熟した鳴き声でさえずる。8月の中頃までさえずるといわれる。このさえずりの終了を<鶯音を入る>という。島根県の法吉神社の例祭に<宮入り行事>があるが、それとの対応関係があるのではないかと想定している。

清少納言は、<夏秋の末まで老い声に鳴きて、虫くひなど、良うもあらぬものは名をつけかへて言ふぞ、くちをしくすごき心地する。それもただ雀などのやうに、常にある鳥ならばさも覚ゆまじ。春なくゆゑこそはあらめ。(『枕草子』41段 「鳥は」)>といって、鶯を嫌ったといわれる。

それに対して、芭蕉は、<うぐひすや竹の子藪に老いを鳴 (『炭俵』>という句を残し、<老鶯>という異名が生まれ、文学の世界では、夏以降に鳴くウグイスは<老鶯>と呼ぶようになる。狭義には、<鶯>という漢字は春のウグイスに対して使われる。しかし、<虫食い」は鶯の異名として残されている。

こういうことを含めて、鶯には謎が多く理解するのが難しい鳥であることを痛感する。それも、鶯を長く愛でてきた歴史の落し子なのかもしれない。

ところで、鶯の雛は、「ホーホケキョ」と鳴けない。こちらは完全な鳴き声を記憶していないからである。近くにいる親鳥などの鳴き声を聞いて学習して鳴けるようになる。この学習過程の鳴き声を<ぐぜり鳴き>というらしいが聞いた記憶はない。

菅原道真は、早春内宴に天皇の御前で詠われた漢詩「鶯谷を出づ」の中で<鶯児は鳴かない>といっている。また、井原西鶴が使った文章用語に<手振り鶯>がある。鳴けないので手振りで対応するということである。

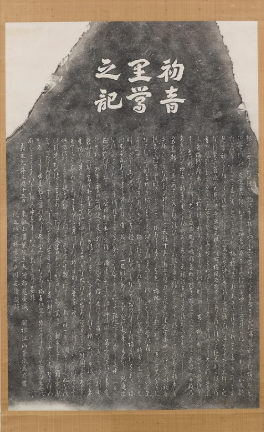

江戸時代に鶯の鳴き声を競わせる「鳴き合せ」が盛んであったことは、鶯谷駅北口近くの根岸梅屋敷跡に建つ『初音里鴬之記』の石碑(嘉永元年(1848)建立)によって知ることができる。雛の学習期に、美声の仮親を雛の近くにおいて聞かせる訓練をすると、その雛は美声になり、「鳴き合せ」に参加させられるようになる。「鳴き合せ」で第一の優鳥になると「順の一」という位が与えられ栄誉とされ、さらに高額の値付けをされる。

裕福でないと鶯飼いはできないといわれているが、商人や農民が鳴き合せに参加していたといわれ、本郷の味噌屋某の飼い鶯が同時に出品した加賀の太守前田侯の飼い鶯に勝って「順の一」になったときには、「鶯や百万石も何のその」という一句をものし鼻高々になったという挿話がある(『ウィキペディア』ウグイス)。

室町時代にも鳴き合せが流行しており、『上杉本 洛中洛外図屏風』には、歌人三条西公条(きんえだ)の邸宅前で鳴き合せをしている様子が描かれている。また、戦に敗れた武将が鶯籠を下げて落ち延び、風流だとして賞賛されたといわれる。しかし、その弊害の大きさから法度において禁じられ、世阿弥も四悪の一つとして禁じたといわれる。

奈良市の市章は、明治36年(1903)に公募した図案に添えられた解説書によると、<万葉集にもうたわれた奈良の名花「八重桜」をかたどり、その内側に配した「奈」の字の「示」は、昔三笠山でウグイスに日月星の三光の鳴き声を習わせたという故事にちなんで、三光をかたどったこと>が記されている(Webサイト(21587.pdf))。

蓮如(れんにょ)は、室町時代の浄土真宗の僧で、「本願寺中興の祖」とされる。この人は鶯に関する3つ故事を残しているが、その一つが、鶯という狂言(注3)がお気に入りで興業の翌日に所望してもう一回演じてもらったという故事である。

その狂言の中に、<あれは世間に重宝する三光とやらいふ鳥であらう(『続狂言記』鶯)>ということが記されている。(この狂言は今でも存在し和泉流の演目となっている。) <三光とやらいふ鳥>は、三光の鳴き声をする鶯のことである。また、<重宝する>とは、当時は末法の時代といわれ、しかも十分な灯りもない時代であり、鶯は日月星という三光を鳴くので、夜も昼も明るく照らしてくれるということであろう。

これらのことから、鶯は「ホーホケキョ」とは異なる鳴き声でも受け入れ、学習する能力を持ち合わせていることがわかるが、どの程度の許容量があるのかは不明。「コケコッコー」などはアイデンティティに関わることなので受け入れないであろう。鳥の種類によって受け入れる許容範囲が決まっているのであろうか。

鶯は、古来谷に住んでいて春になると、古巣の谷を出て行くものとされ注2)、西行の和歌に次のものがある。(西行のこういう姿は、鶯を愛でるとか親近感とかを超越して人禽共存の世界観なのであろう)

春のほどはわが住む庵の友になりて

古巣な出でそ谷の鶯 (『山家集』春)

――――――――

注1) 『尋常小学唱歌』の作詞委員会代表であった吉丸一昌が、自作の75編の詞に新進作曲家による曲をつけ、『新作唱歌』として発表した中の一作(『ウィキペディア』早春賦)。

<ホーホケキョ>の聞きなし(鳴き声)は、仏教の興隆の中で生まれたものとされるが、明治初期の廃仏毀釈運動で仏教は甚大な損害を被り、人心は荒廃したといわれる(『ウィキペディア』廃仏毀釈)。そして、<ホーホケキョ>の鳴き声が仏教の興隆の中で生まれたものということが多くの人から忘れ去られていることは、鶯もその影響を受けたであろうことが推定される。

その鳴き声を、東京音楽学校の伊沢修二らが中心となって進めた明治時代の音楽教育の中で幼稚園や尋常小学校の唱歌として取り上げ、復活させていくが、そのときには仏教色は消え、経読鳥の異名も忘れ去られたーーーそれが「ホーホケキョ」の聞きなしについての著者の認識であり、この認識は「ホーホケキョ」の聞きなしの理解において重要である。そして、<早春賦>もそのような役割を担った唱歌の一つである。(なお、伊沢修二は小石川鶯谷の近くに居住していた。そのことも関係するのかもしれない)

注2) 文学や民俗学の世界では、鶯は古来谷に棲むものとされ、山の神説がある。一方、東アジア一帯の鶯は渡り鳥といわれる。日本では、一カ所に留まる留鳥、あるいは近くの山と平地の間を行き来する漂鳥といわれている。従って、冬に幽谷に棲んでいるということはない。

谷に棲むという説は、古来の農耕信仰である<春秋去来の伝承>に依拠するのではないかと思われる。この説は、山の神が春の稲作開始時期になると家や里へ降りてきて田の神となり、田仕事にたずさわる農民の作業を見守り、稲作の順調な推移を助けて豊作をもたらすとする信仰であり、全国各地に広くみられる(『ウィキペディア』田の神)。

注3)子飼いの鶯の鳴き声を聞こうと鶯籠をもって野辺に来て鳴くのを待っている者がいる。そこへ主人と家来の武士がくる。武士は、主人に差し上げるために、鶯が欲しくてたまらないが金がない。

そこで、<鶯を刺したら鶯をもらう、失敗したら刀を差し出す>という取引をして「鶯刺し」(注4)を始める。持っている武士の魂といわれる刀を取られ、さらに預かっていた主人の太刀まで取られるが、鶯はもらえない。蓮如は、<それほどまでに熱中する武士の姿に感心し禅の心に通じる>といって、翌日も所望したという狂言である(Webサイト(能の花 狂言の花 鶯 野村万作(粟谷能の会)))。

注4)室町時代に鶯を捕らえる「鳥刺し」という職人がいた。職人の鶯の捕獲方法も「鳥刺し」といい、<長い竿の先に鳥もちをつけ、竿を動かして鳥を刺す、すなわち鳥もちにくっつけて鶯を捕らえる方法>である(『ウィキペディア』鳥刺し)。

谷の鶯とは

<鶯>という鳥が漢詩に広く詠まれることが定着したのは初唐であることを明らかにしたのは、渡辺秀夫で、その論文「谷の鶯――歌と詩と」(『中古文学』1978 年 21 巻))を太宰府で開催された大会で発表されている。その論文によると、<谷の鶯>には次の4つの解釈がある。

一つ目は、<幽谷を出て早春を報らせる鳥(景物)>ということである。春告げ鳥ともいう。中国伝来の報春鳥という異名もある。鶯が<幽谷(深い谷)>を出るということは、鶯の原典といわれる『毛詩』小雅・伐木篇の漢詩の詩句<幽谷を出でて喬木に遷る>から導かれるが、江戸の鶯の名所である「谷中鶯谷」や「小石川鶯谷」などの<鶯谷>は<深い谷>ではなく<浅い谷>であり変化してきている。

<鶯谷>は、漢詩では「おうこく」と発音し、中国から伝来し日本最古の漢詩集「懐風藻(かいふうそう)」に<鶯吟鶯谷>と詠われている。「うぐいすだに」に関しては、『日本国語大辞典』に「谷中鶯谷」が説明されているだけなので、江戸時代に生まれた言葉と考えられる。

『出雲国風土記』島根郡法吉郷の条に、宇武加比売命が法吉鳥(ほほきどり、ウグイスのこと)に変身してこの郷に飛んできて鎮座したためにこの地を法吉と云う」という地名説話があり、法吉鳥が鎮座した谷は、『雲陽誌』に「宇久比須谷(うぐいすだに)」と万葉仮名で表記されている(『ウイキペディア』法吉神社)。『雲陽誌は』は、享保2年(1717年)松江藩士、黒澤長尚の編になる地誌であるので、「うぐいすだに」という呼び名はこちらの方が古い。因みに、法吉神社の旧社付近は以前鶯谷(うぐいすだに)と呼ばれていたが、現在はうぐいす台である。

著名な和歌として、

鶯の谷より出づる声なくは

春来ることを誰か知らまし

大江千里(『古今和歌集』・春上-14〉

より古い万葉時代の和歌として

足引の山谷越えて野づかさに

今は鳴くらむ鶯の声

山部赤人(『万葉集』巻十七・3915)

早春賦の「谷の鶯」は、この流れに属す。

二つ目は<出谷を悔やむ籠の鶯>。谷は旧居の喩え、籠の鶯は捕らえられて籠に入れられ自由を束縛された鶯の意で、旧居を出たことを後悔する人の喩である。

井の鮒は泉に反(かえ)らんことを思ひ、

籠の鶯は谷を出づることを悔ゆ

白居易(『白氏文集』巻十・孟夏、渭村の旧居を思ひて舎弟に寄す)

渭村(今の陝西省渭南市北)は白居易の家族が住んでいた村で、元和六年(811)に母が亡くなった折、白居易はここに帰り、三年間喪に服していた。その後、江州司馬に左遷された。「孟夏、渭村の旧居を思ひて舎弟に寄す」の漢詩はその頃に作られた漢詩である。

三つ目は、谷は暗く寒い場所と考えられるところから、谷住まいする鶯を不遇とみなし、不遇を嘆く人の喩である。

① 紀貫之がスポンサーを失って失望しているときの和歌

ゐて伝ふ花にもあはぬ鶯は

谷にのみこそ鳴きわたりけれ 紀貫之(貫之集巻九・雑)

【伝えてくれる花に出会うこともない鶯は谷の中だけに鳴きわたればよいでしょう】

② 菅原道真が大宰府に流謫後の和歌

谷深み春の光のおそければ

雪につゝめる鶯のこゑ 菅原道真(『新古今和歌集』雑上・1440)

【深い谷は春の光が射すのも遅いので、鶯の声は雪に包まれて外に伝わることはないでしょう。<雪につゝめる鶯のこゑ>は道真の悲嘆の声と考えられている】

四つ目は、谷の鶯を暗く寂しい谷にいる鶯とみなし、科挙の受験のために勉学する受験生の喩えである。

<小苑の春、宮池の柳色を望む>や<鶯谷を出づ>という、中唐の科挙(進士コース)の詩題が知られており、出題の意図は進土及第を願う気持を問うものといわれる。進士及第は<鶯遷>や<遷鶯>と呼ばれたことが、晩唐の『尚書故実』に記されている。

この系統の「谷の鶯」が進士及第しさらに出世すると、すなわち鶯遷すると、宮殿勤めをする鶯になり、宮の鶯といわれる。宮の鶯は李白や白居易の漢詩に見られる。日本では、法皇(『平家物語』)や鎌倉の将軍が喩えられている。

次回は「鶯の原典とその展開」へと続きます。