遍路鳥類図鑑

N0.2 ノスリ

二十三番・薬王寺から高知へ

個人会員 仲田 清

今回は“ノスリ”、鷹の仲間です。徳島県最後の札所二十三番薬王寺を打ち終え、室戸岬に向かう途中で遭遇しました。漢字では“鵟”と書いてノスリと読みます。

遍路第一の難所・焼山寺を越え、十三番大日寺から眉山を右に見ながら時計回りに徳島市を抜けて、十九番立江寺までは平たんな道が続きます。立江寺から勝浦川を上り、阿波6日目の今日は第二の難所である二十番鶴林寺・二十一番太龍寺越えに備え、鶴林寺麓の勝浦町生名に泊まります。この上流の上勝町は徹底したゴミ分別をするゼロ・ウェイスト・タウンや葉っぱビジネス注)で有名です。

生名の町から一気に鶴林寺まで登ると、鶴林寺の山門にある仁王像の代わりの鶴が出迎えてくれます。

標高570mの鶴林寺から那賀川まで下り、今度は標高600mの太龍寺まで一気に登ります。遍路第2の難所と謂われる所以です。太龍寺からはロープウェイで下ることもできます。二十二番・平等寺、二十三番・薬王寺と“発心の道場”・阿波を打ち終わると、次の室戸岬二十四番・最御崎寺までは、83kmと三十七番・岩本寺~足摺岬三十八番・金剛福寺87kmについで長丁場の遍路になります。

「ノスリ」に出会ったのは、番外札所・鯖大師をお参りし、浅川から海南への山道でした。右に曲がるカーブの奥の木 ~20mくらい先~ に、何やら大きい鳥が止まっています。どうせカラスだろうと思いながら念のため双眼鏡で確認すると、鷹のようです。

早速、30倍ズームのデジカメで記録。コンパクトな双眼鏡と高倍率デジカメは遍路の必需品です。鷹の仲間を見るのは空を飛んでいるか、高木の頂だったので、目の高さに見つけてびっくりしました。やはり四国は自然が豊かです。

前回同様、サントリー「日本の鳥百科」にノスリの説明をお願いしましょう。

『ヘリコプターのように大空で止まって餌探し

全長57cm、翼を開くと137cm(いずれもメス)。トビよりも一回り小さなタカで、上面は褐色で、下面は黄色味もある灰褐色で、模様があります。翼は丸みがあり、尾も短めで、開くと先は丸くなります。「ピッ ピィイー」と聞こえるサシバより低い声で鳴きます。ユーラシア大陸の温帯に連続して広く分布しています。日本では北海道から九州、小笠原諸島に分布・繁殖していて、北のものは冬には南へ移動しているものもいます。一般的には漂鳥ですが、冬になると海外から渡来してくることも確認されています。巣は林の中の樹上につくります。農耕地・草原・原野などでネズミ類、モグラ類を主食にしていますが、鳥類やカエル類なども食べています。空中で一点に留まる飛び方をして、地上のえさを探すことも少なくありません。

その色彩から、“馬糞鷹”の名で呼んでいた地方もあります。

(サントリー「日本の鳥百科」より-写真も)』

ノスリはタカ目タカ科の中型の猛禽類ですが、上記「鳥百科」の通り、トビより一回り小さく、有名なオオタカと同じくらいの大きさです(オオタカの方が大きいとの資料もあります)。 ノスリなど猛禽類のように食物連鎖の頂点に立つ種はアンブレラ種とも云われ、これらの種の消長がエリアの生態系の健全性を図るバロメーターになるとされています。

注)上勝町「葉っぱビジネス」:

ちょっと気の利いた料理屋に行くと、料理の飾りにモミジなどが飾りにのっていますね。このつまを生産?しているのが上勝町です。

上勝町は徳島県中央部の山間にある人口約1400人の四国で一番人口の少ない町だそうです。年齢65歳以上の高齢化率50%という典型的な過疎の町です。平地の少ない急峻な土地は大規模農業には適さず、主力だった林業やミカン栽培が80年代には行き詰まって新たな産業を試行錯誤する中で、ある農協職員が周囲の山に豊富にある「葉っぱ」を商売にすることを企画したそうです。葉っぱは軽く、体力の負担が少なく、一方見栄えが重要なことから、丁寧な作業が得意な女性・高齢者に適した商品とのことです。

令和6年度の売上は2億6千万円で、年間売上1千万円のおばあちゃんもいるそうです。(株式会社いろどりHPより要約)

【鳥豆知識】 トンビ(トビ・鳶)と他のタカ類との見分け方:タカ類を見つけるのは空を飛んでいる時が多いですね。羽の色・翼の形など細かい違いがありますが、光の当たり方、翼の広げ方によって見分けるのが困難なケースが意外と多いです。そんな時でも見分けられるのがココ、尻尾(尾羽)です。タカの仲間の尾羽は凸型ですが、トビだけは凹型です。

さて、ノスリのいた峠をぬけて海南の街(海陽町四方原)で昼ご飯を、駅近くの山田中華のラーメンはオーソドックスながら絶品でした。

徳島最後の宿 宍喰まで後8km、がんばりましょう。

阿波「発心の道場」、23番札所・薬王寺まで180㎞、高知県境まで全220㎞を一部公共交通手段を利用しながら、9泊の歩き遍路の旅でした。次回からは土佐「修行の道場」です。

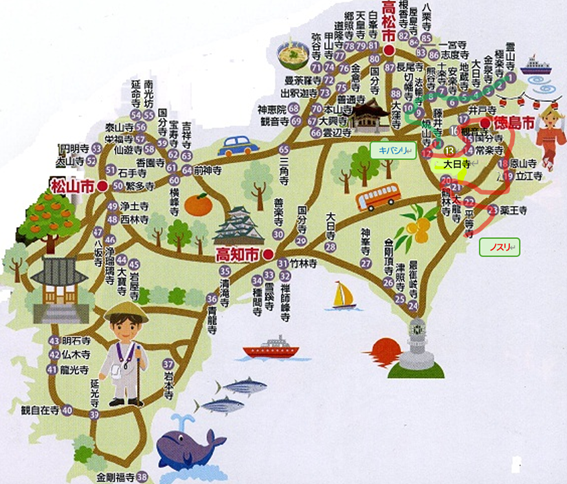

下の遍路地図の青い線が第1回「キバシリ」編の行程、赤い線が今回の行程です。

注)上勝町「葉っぱビジネス」:

ちょっと気の利いた料理屋に行くと、料理の飾りにモミジなどが飾りにのっていますね。このつまを生産?しているのが上勝町です。

上勝町は徳島県中央部の山間にある人口約1400人の四国で一番人口の少ない町だそうです。年齢65歳以上の高齢化率50%という典型的な過疎の町です。平地の少ない急峻な土地は大規模農業には適さず、主力だった林業やミカン栽培が80年代には行き詰まって新たな産業を試行錯誤する中で、ある農協職員が周囲の山に豊富にある「葉っぱ」を商売にすることを企画したそうです。葉っぱは軽く、体力の負担が少なく、一方見栄えが重要なことから、丁寧な作業が得意な女性・高齢者に適した商品とのことです。

令和6年度の売上は2億6千万円で、年間売上1千万円のおばあちゃんもいるそうです。(株式会社いろどりHPより要約)

以上